核兵器禁止条約(TPNW)

核兵器禁止条約は核兵器を「非人道兵器」として、その開発、保有、使用あるいは使用の威嚇を含むあらゆる活動を例外なく禁止した国際条約です。条約の前文では、広島・長崎の被爆者や世界の核実験被害者がこうむった受け入れがたい苦しみと、核兵器廃絶に向けたこれまでの努力について言及されています。また、条約は、現在核兵器を保有している国がそれらを廃棄するための基本的な道筋を示すとともに、核兵器の被害者の権利を定めるものとなっています。

核兵器は一旦使用されれば、取返しのつかない甚大な被害を人間や環境に与えます。それは戦争での使用だけでなく、核兵器が存在する限り、誤って使われたり、テロなどに使われたりする危険性があります。核不拡散条約(NTP) で約束された核軍縮が進まない状況に不満を持つ国々の間で、核兵器を法的に禁止しようとする動きが、2010(平成22)年頃から高まりました。

そのような核兵器を持たない国々の主導のもと、三度にわたる核兵器の非人道性を考える国際会議の開催、核軍縮に関する国連作業部会の開催、国連での核兵器禁止条約に向けた交渉会議を経て、2017(平成29)年7月、国連加盟国の6割を超える122か国が賛成し、核兵器禁止条約が採択されました。

しかし、採択されただけでは、条約は力を持ちません。本当に力を持つためには、それぞれの国の議会等が国内法にしたがって条約を認め、締結する意志を最終的に決定しなければなりません。これを「批准」といいます。その批准国が50か国となることで、条約は「発効」し、初めて力を持ちます。

2020(令和2)年10月24日(日本時間 10月25日)、批准国が50か国に達しました。これに伴い、90日後の2021(令和3)年1月22日に条約が発効しました。

2022(令和4)年6月22日から23日までオーストリア・ウィーン市で第1回締約国会議が開催され、被爆地長崎を代表して長崎市長と長崎市議会議長が参加しました。

会議では、NGO(非政府組織)である平和首長会議副会長として、長崎市長は各国代表を前に演説を行い、「第三の戦争被爆地を生み出す危機が高まっている今こそ、被爆者が訴えてきた『長崎を最後の被爆地に』を合言葉に、力を合わせ、『核兵器を絶対に使わせない』という共感の連鎖を世界中に広げていきましょう」と訴えました。

また、核兵器のない世界の実現を呼びかけるウィーン宣言と、条約の履行に向けた具体的な取組みを盛り込んだ行動計画が採択され、核兵器のない世界への重要な一歩を踏み出しました。

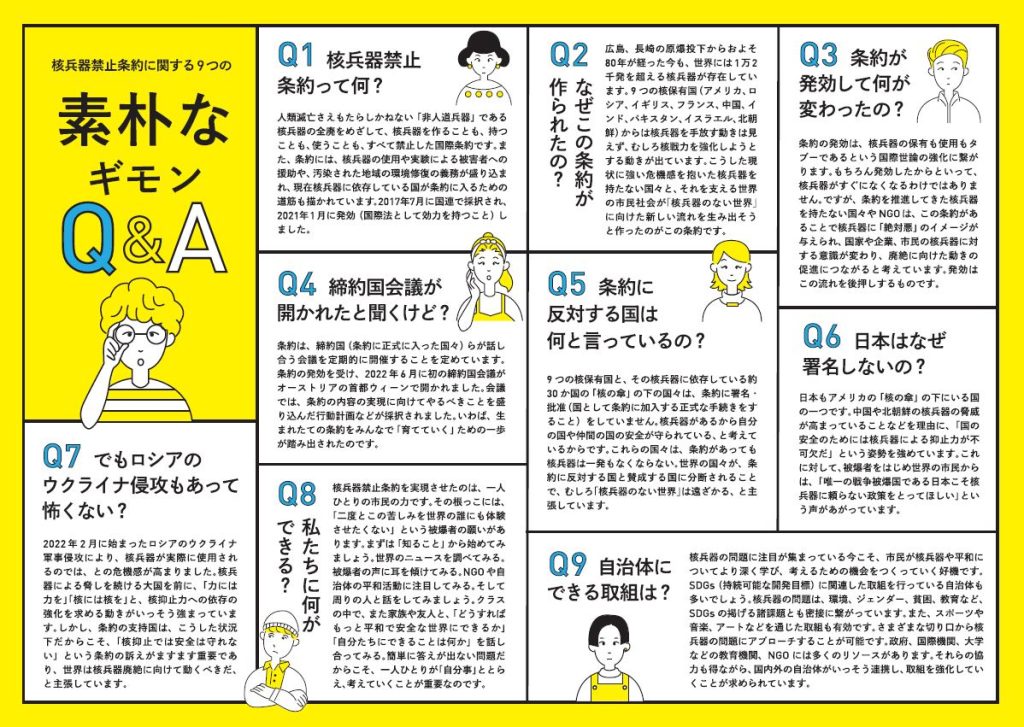

核兵器禁止条約に関する素朴なQ&A

[日本非核宣言自治体協議会作成「核兵器禁止条約に関するリーフレットより]

更に詳しい内容を紹介しているデジタルパンフレットもあります。

日本非核宣言自治体協議会HP

核兵器禁止条約に関するこれまでの経緯

|

|

1995(平成7)年11月 |

国際司法裁判所で核兵器使用の違法性を審理 |

| 1996(平成8)年7月 |

国際司法裁判所は、「核兵器の使用は国際法に一般的に違反する」と結論づけた一方で、「国家の存続が危機にあるような自衛の極限状況においては判断できない」とあいまいさも残した。 |

|

| 2007(平成19)年 | ICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)発足 | |

| 2010(平成22)年4月 | 国際赤十字委員会総裁が核兵器の非人道性に基づきその法的禁止の必要性と廃絶を訴える | |

| 2010(平成22)年5月 |

2010核不拡散条約(NPT)再検討会議開催 |

|

| 2010(平成22)年12月 | 平和首長会議が核兵器禁止条約制定に関する署名開始 | |

| 2011(平成23)年11月 | 国際赤十字・赤新月運動代表者会議で、核兵器の非人道性を踏まえた核兵器廃絶を決議 | |

|

|

2013(平成25)年3月、2014(平成26)年2月、12月 |

第1回ノルウェー、第2回メキシコ、第3回オーストリアで、「核兵器の非人道性に関する国際会議」が開催され、多くの代表団は、核兵器を禁止する新たな法的文書の交渉への支持を表明した。 |

| 2015(平成27)年4月 | 2015核不拡散条約(NPT)再検討会議開催 核軍縮に関する国連作業部会を設置することを勧告 |

|

| 2016(平成28)年 2月、5月、8月 |

核軍縮に関する国連作業部会開催 2017年に条約の交渉会議の開始を勧告する報告書を国連総会に提出 |

|

| 2016(平成28)年12月 | 第71回国連総会開催 条約の制定交渉会議を2017年に開始することを求める決議文を採択 |

|

| 2016(平成28)年4月 | 核兵器禁止条約を求める「ヒバクシャ国際署名」開始 | |

| 2017(平成29)年3月 | 条約の制定交渉会議が始まる | |

| 2017(平成29)年7月 | 条約の制定交渉会議で「核兵器禁止条約」が賛成多数で採択 | |

| 2017(平成29)年9月 | 国連本部で条約の署名開始 | |

| 2017(平成29)年12月 | ICANノーベル平和賞受賞 | |

| 2020(令和2)年10月 | 核兵器禁止条約批准国50か国に達する | |

| 2021(令和3)年1月 | 核兵器禁止条約発効 | |

| 2022(令和4)年6月 | 核兵器禁止条約第1回締約国会議開催 |